概要

新しくMPLAB PICkit Basic インサーキット・デバッガーを購入しました。

今回はこちらの動作確認、Lチカを行ってみます。

この記事でわかること

- PICマイコンを使用したLチカの方法

- MPLAB PICkit Basicを使ったマイコンへの書き込み方法(配線/設定など)

環境など

ノートPC

Windows11 Proで確認。

普段使っているもので問題なさそう。

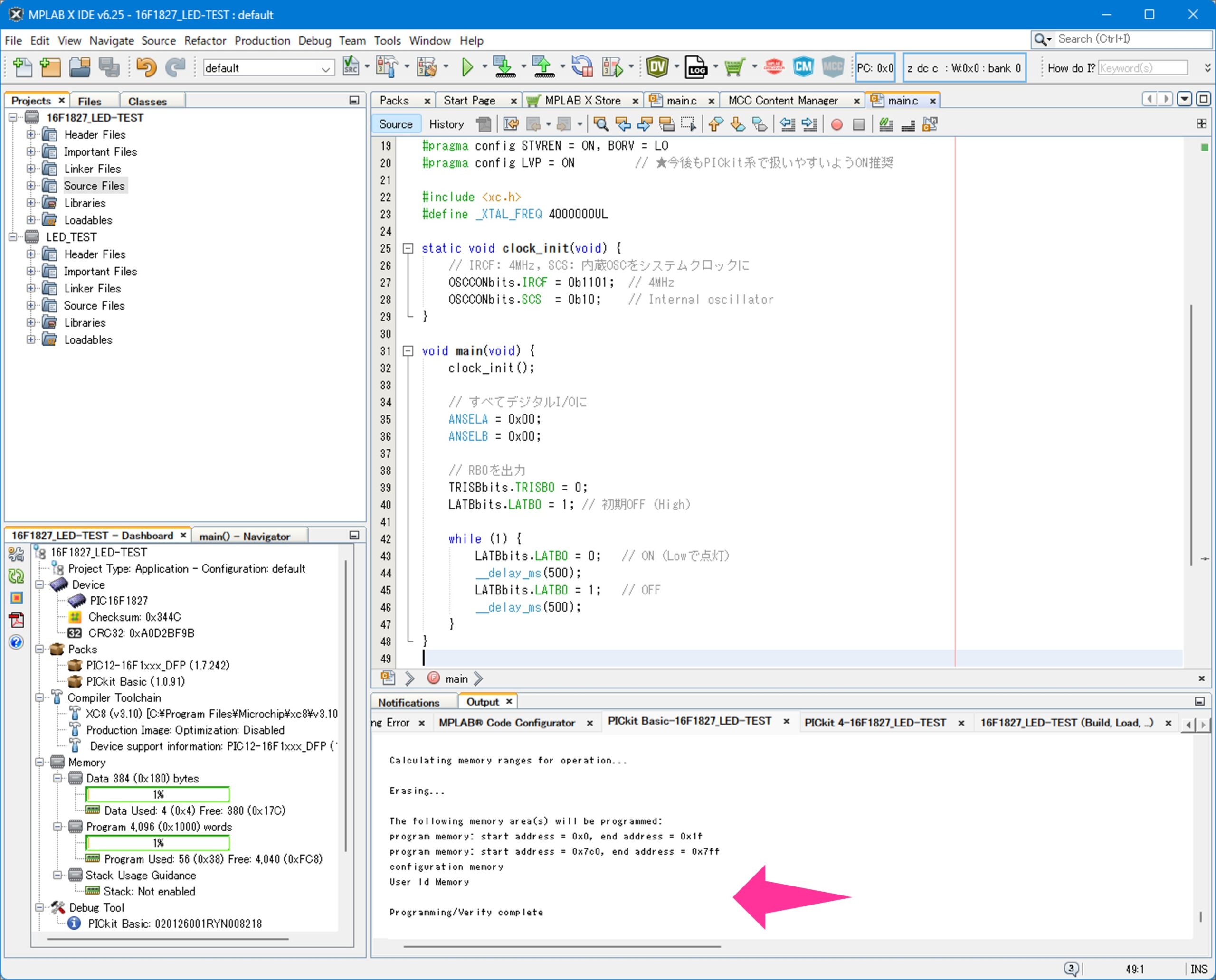

IDE(MPLAB X IDE v6.25)

開発環境

現時点での最新版を使用

未導入の場合にはこちらから入手可能です。

コンパイラ(XC8)

バージョン3.10を使用

これも最新版を使用

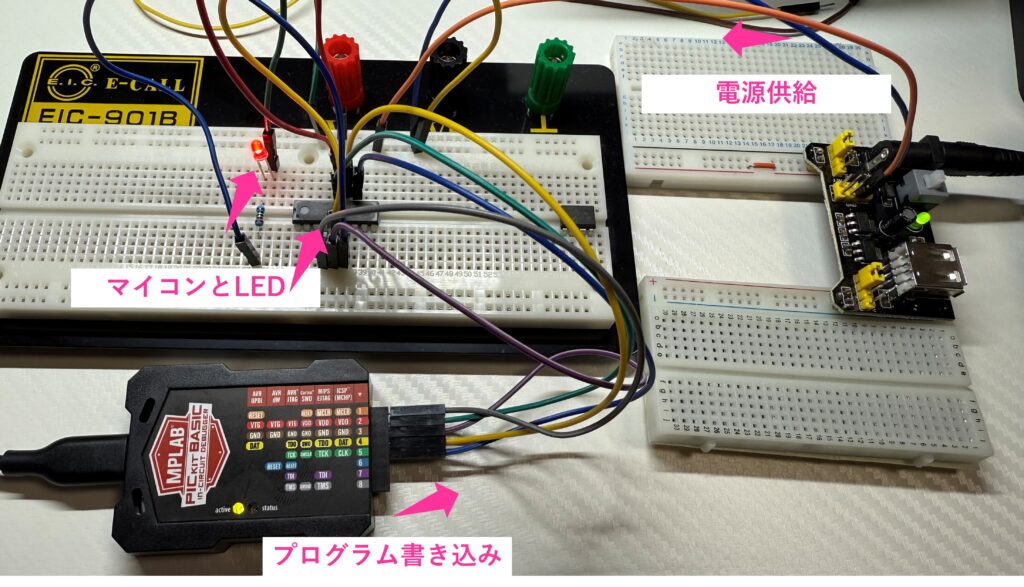

配線について

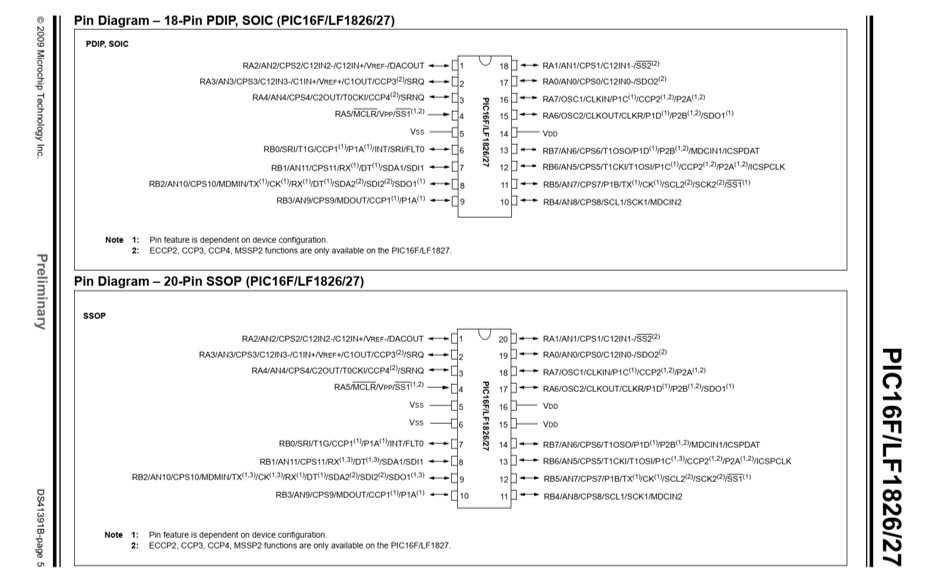

マイコンはPICマイコン(PIC 16F1827)を使用します。

以前に購入して余っていたという理由ですので、大きな意味はありません。

自身の用途に応じたものを使用すれば良いかと思います。

下記の接続配線表はPICマイコン 16F1827を用いた場合のものですので、

自身の使用するマイコンに読み替えてください。

まずはマイコンとPICKitの配線。

| PICkit Basic | PIC16F1827 | 配線の役割 |

| MCLR | 4Pin(RA5/MCLR) | リセット/プログラミング電圧 |

| VDD | 14Pin | 電源検出 |

| GND | 5Pin | GND |

| DAT | 13Pin(RB7/ICSPDAT) | データ線 |

| CLK | 12Pin(RB6/ICSPCLK) | クロック線 |

PICKitとPICマイコンのVDDを接続するもの、電源供給機能はありません。

別途外部から供給する必要があります。

あとはそのまま接続すればOK。厳密にはプルアップやデカップリングコンデンサなどが必要のようですが、今回は割愛します。

Lチカ用のLEDは6PinのRB0に接続します。

VDD→LEDアノード→LEDカソード→抵抗→RB0(6Pin)という接続にしました。

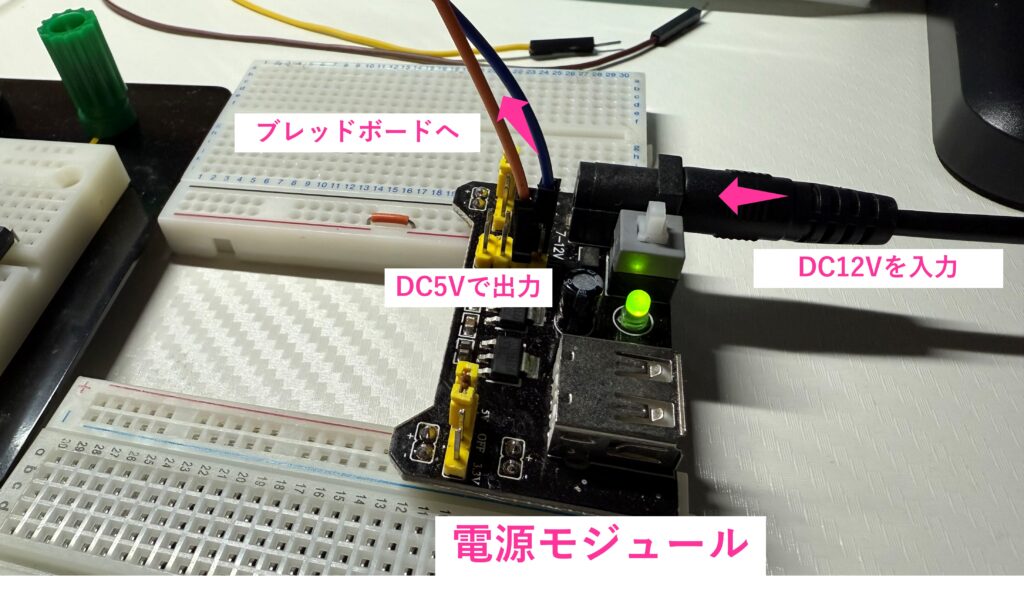

最後に外部から電源電圧を供給します。供給は5Vか3.3Vのようです。

電源モジュールなどを使用して供給するのが楽で良いかと思います。

今回は写真のようにブレッドボード用の電源モジュールを使用しました。

このような商品は色々なところから販売されています。

1や2つ程度持っておくと便利かもしれませんね。

購入参考↓

配線した全体像はこんな感じ。

少しゴチャついていますが、、、

MPLABの設定

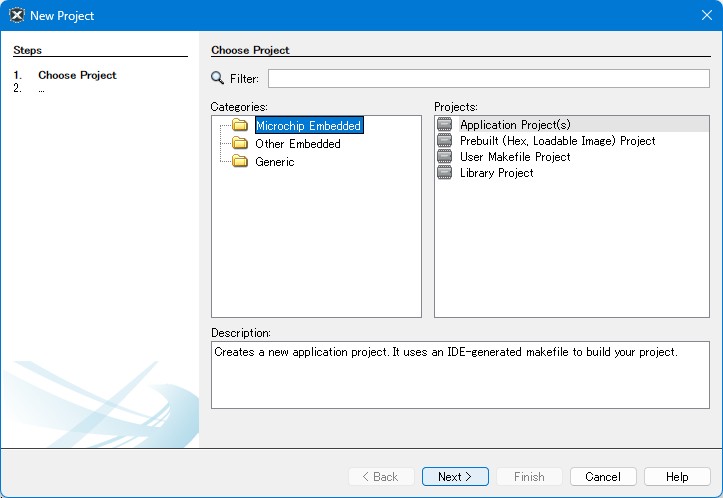

MPLABでは新しくプロジェクトを作成していきます。

起動後、ファイル→New Projectと進みます。

表示されるウインドに従って進めていきます。

ここはこのままでOK。

NEXT>で進む。

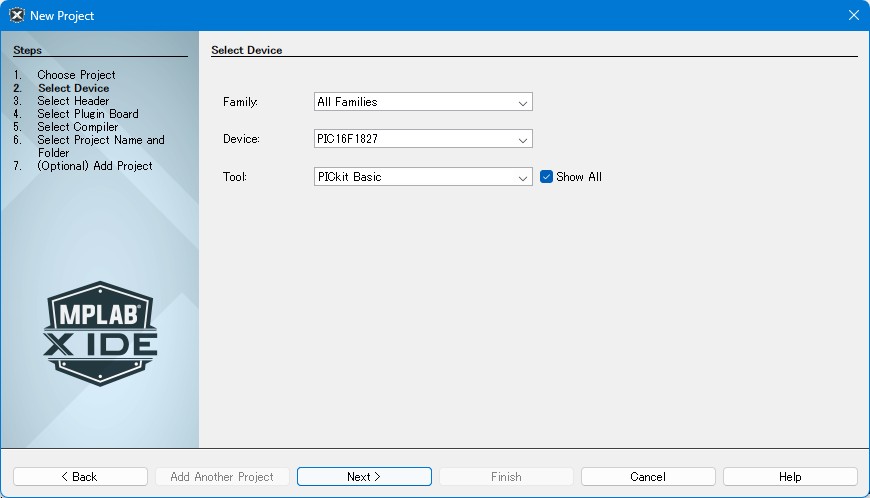

次に使用するマイコンの型式を設定します。

Deviceの項目からPIC16F1827を選択します(自身の環境に合わせる)

Familyは特に触らなくてもOK.

Tool項目は後で確認するので飛ばしても良いですが、PICkit BasicをPCと接続しているとここで選べるようになります。

設定後、NEXT>

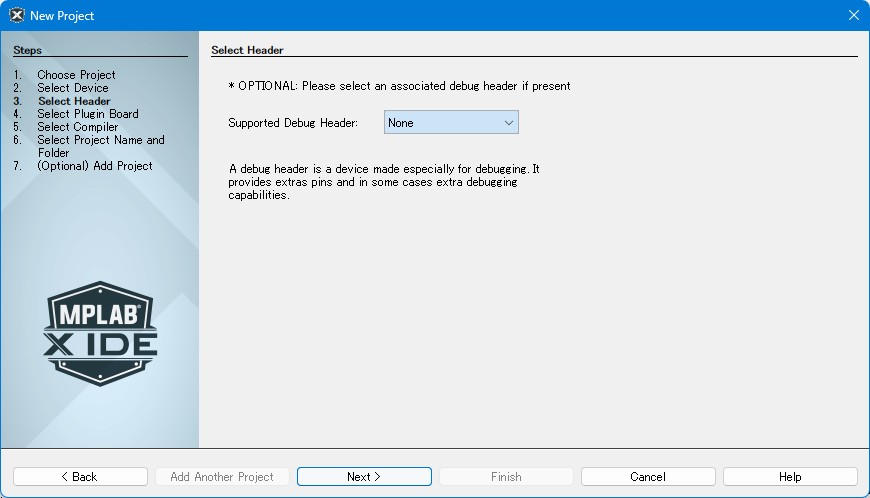

ここはそのままNEXT>

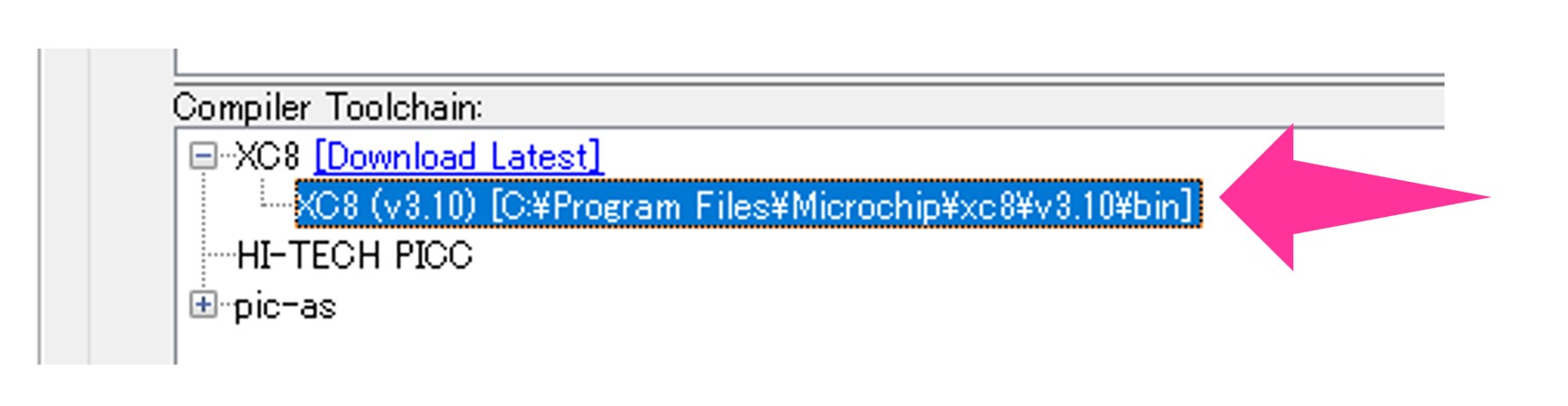

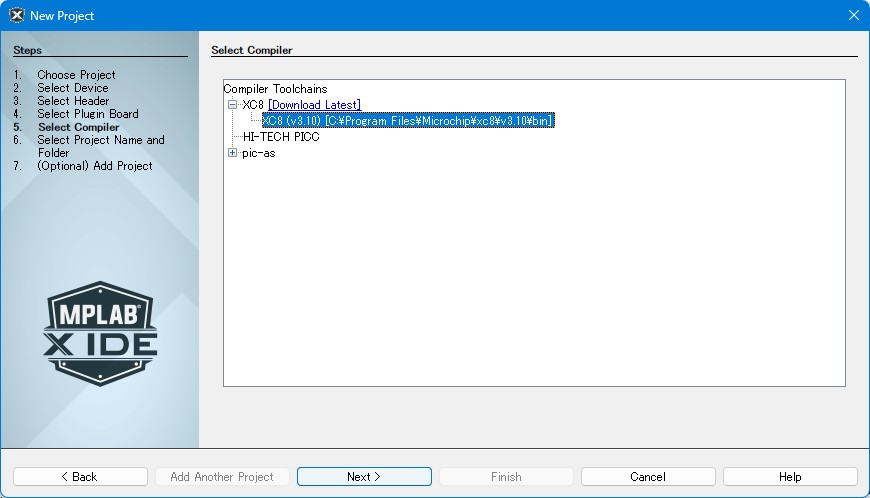

コンパイラの設定です。

XC8がインストールされていればここに表示されます。

複数のバージョンをインストールしていると複数表示されたはず。

今回はXC8(V3.10)を選択

選択後、NEXT>

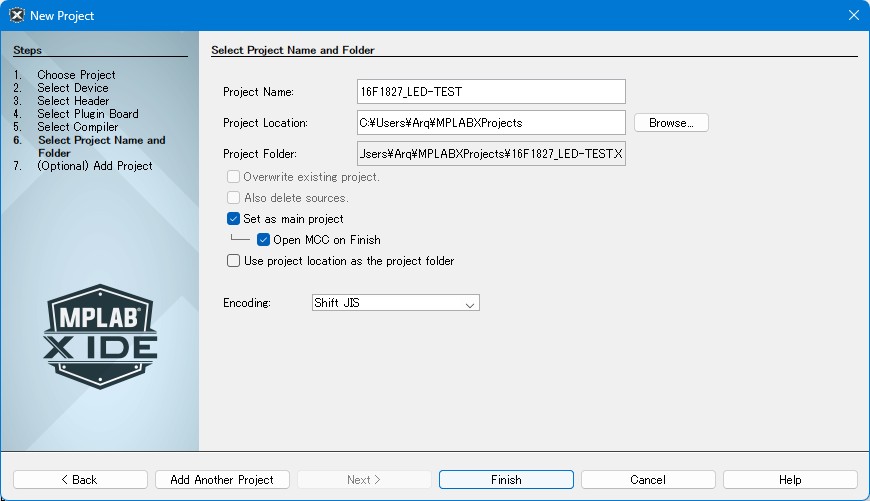

ここでは、今回新たに作成するプロジェクトの名称を決めていきます。

Project Name、Project Locationをそれぞれ書いていきます。

名前は何でも良いですが、英数字かつスペースは使わないことをおすすめします。

(スペース(空白)があるとエラーなどになる?)

また、一番下のEncodingをShft-JISに設定しておきます。

コード内に日本語などを書く場合には文字コードが重要になってきます。

そのままでも問題ないですが、個人的には変更しておくのがいいのかなって感じます。

ここまでできたらFinishを押して完了。

プロジェクトが作成されます。

ソースコードの用意

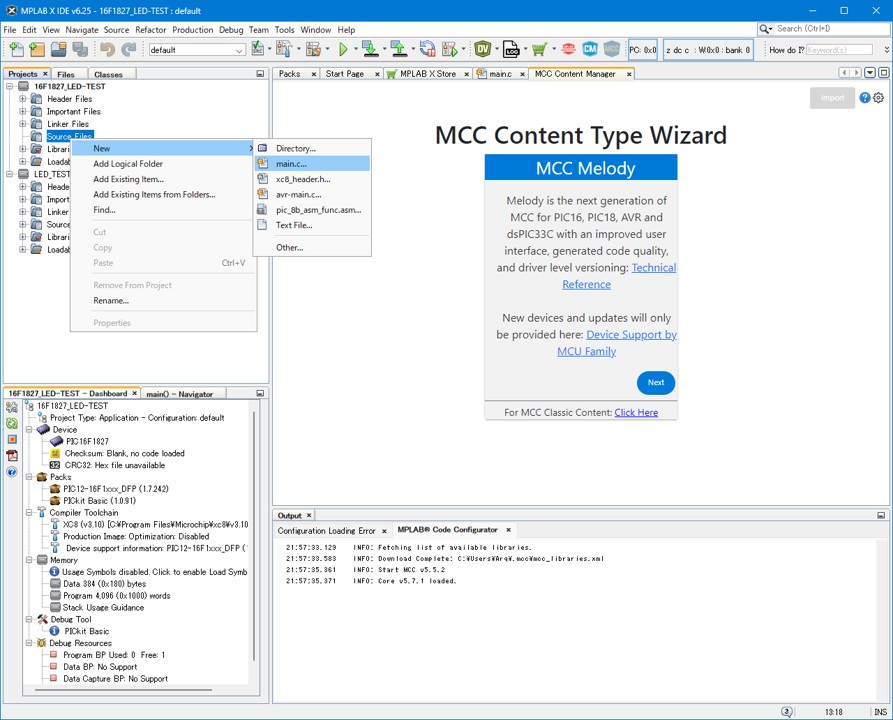

続いてソースコードを用意していきます

プロジェクト作成後は何もないのでファイルから作成していきます。

左側のプロジェクトウインドを開いて、Source Files選択、右クリックしてmain.c…を選択。

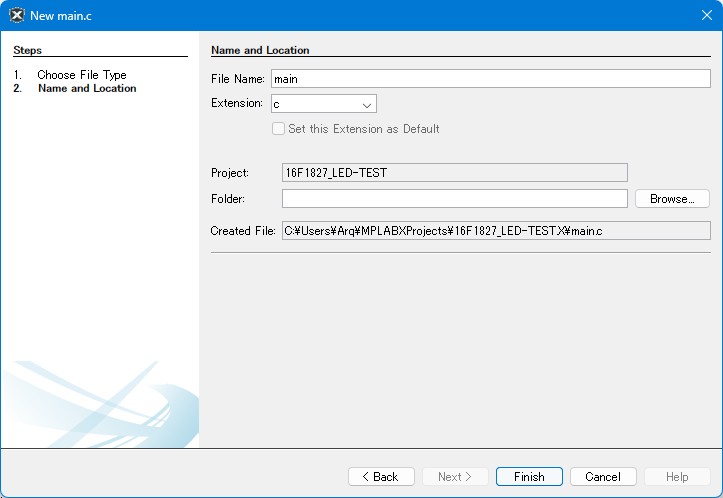

名前をmainとして拡張子をcとする。

この内容でFinishを押してファイルを作成します。

こうすると、Source Filesの中にmain.cというファイルが完成しました。

#include。。。から始まるテンプレートが自動的に生成されます。

この中にプログラムを書いていきます。

下記に今回使用したコードを掲載します。

コピペで書き換えてもらってOKです。

#pragma config FOSC = INTOSC // 内蔵OSC

#pragma config WDTE = OFF

#pragma config PWRTE = OFF

#pragma config MCLRE = ON

#pragma config CP = OFF, CPD = OFF

#pragma config BOREN = ON, CLKOUTEN = OFF

#pragma config IESO = OFF, FCMEN = OFF

#pragma config WRT = OFF

#pragma config PLLEN = OFF

#pragma config STVREN = ON, BORV = LO

#pragma config LVP = ON

#include <xc.h>

#define _XTAL_FREQ 4000000UL

static void clock_init(void) {

// IRCF: 4MHz, SCS: 内蔵OSCをシステムクロックに

OSCCONbits.IRCF = 0b1101; // 4MHz

OSCCONbits.SCS = 0b10; // Internal oscillator

}

void main(void) {

clock_init();

// すべてデジタルI/Oに

ANSELA = 0x00;

ANSELB = 0x00;

// RB0を出力

TRISBbits.TRISB0 = 0;

LATBbits.LATB0 = 1; // 初期OFF(High)

while (1) {

LATBbits.LATB0 = 0; // ON(Lowで点灯)

__delay_ms(500);

LATBbits.LATB0 = 1; // OFF

__delay_ms(500);

}

}すべて書くと、こんな感じになったと思います。

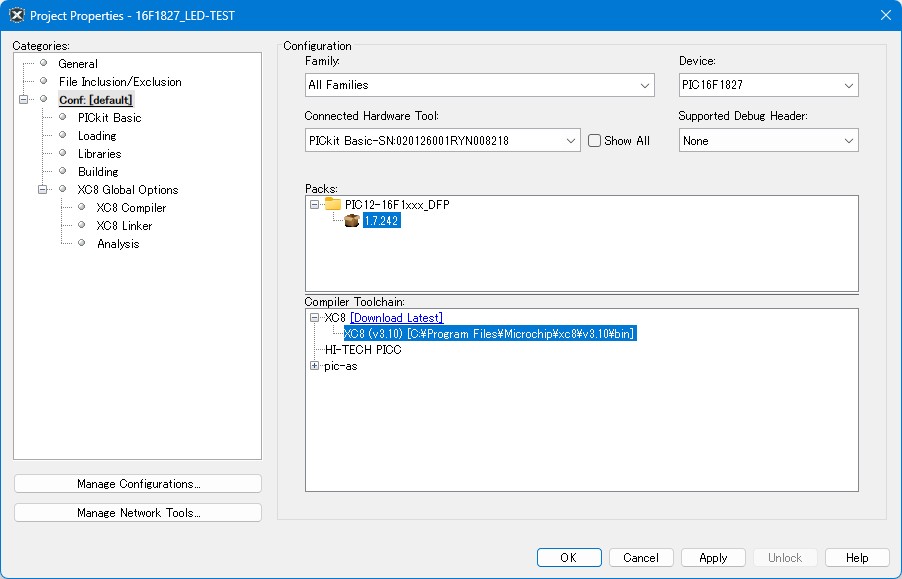

書き込む前に、矢印部分の設定ボタン(ネジとスパナのアイコン)クリックして設定を確認しておきます。

写真のように、使用するマイコン、書き込み機、コンパイラなどが設定されていればOKです。

閉じて問題ありません。

設定できていない箇所は選択しておきます。

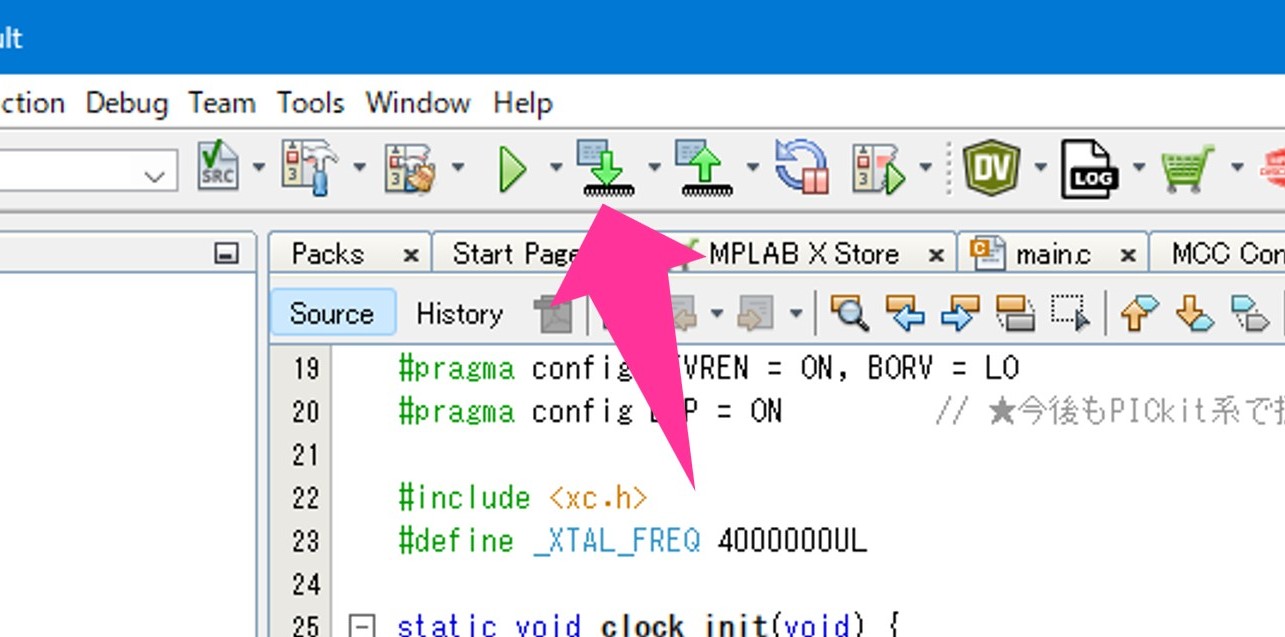

最後、いよいよ書き込みです。

画面上部の書き込みボタンを押して(コードからマイコンへ書き込むようなアイコン)

マイコンへプログラムを書いていきます。

正常に書き込みができるとOutputウインドにProgramming/Verify completeと表示されます。

LEDは点滅動作。目的のLチカを行うことができました。

まとめ

今回はMPLAB PICkit Basic インサーキット・デバッガーの使い方とその動作テストを兼ねたLチカを行ってみました。

PICKit4や5と比べると制約はあるものの、同様の手順でプログラムを書くことができました。

これを使用して、今後色々作って行きたいと感じます。

参考リンク

コメント